【福岡県久留米市】愛された証となる“あかつきノート”。藤田園長と進むスゴロク!10マス前進で一人前!(目標到達期限3年間)

学校法人藤田学園 久留米あかつき幼稚園

- 福岡県久留米市

- 善人教育

- ありがとうの喜び

- あかつきノート

- 先生と保護者の交換日記

- 時間割

- 3年間で一人前になる

- 幼稚園

藤田正喜園長

園長 藤田正喜

1984年5月8日生。創立者の祖父、業界のパイオニアとも名高い父から久留米あかつき幼稚園を受け継いだ3代目園長。小学生のころは少年野球に憧れていたが、両親の多忙さ故に諦めざるを得なかった。その代打となったのは、陸上競技の短距離。高校では強豪校に進学するほどの俊足ぶりだったという。大学時代は「学生時代にしかできないスポーツは何か」と考え、アメリカンフットボールを選択。初めてのチームスポーツに難しさを感じながらも、それがまた楽しかった。現在の休日は大自然の中でソロキャンプ。缶ビールの中の自然(麦芽)を味覚で感じているそう。

目次

三つの心が合言葉

“ちょっといいこと”でいいんです

愛された証をつづる“あかつきノート”

“フリー”で発揮!先生のカラー!

一人前までのスゴロク

憧れはバリキャリサラリーマン

三つの心が合言葉

久留米あかつき幼稚園は1949年に、藤田園長の祖父が神社の境内の一角を借りて始めた青空教室を起源としている。創立当時から変わらぬ教育の一つに“善人教育”というものがある。善人教育で大切にしているのは、三つの心。

頑張る心、我慢する心、応援する心。

これらの心を、子どもたちが身につけることで、物事を“損得”ではなく“善悪”によって判断するようになってほしいと願っている。現在の久留米あかつき幼稚園でもこれら三つの心は、日頃から“合言葉”のようにして使われている。

園庭を走る園児。”頑張る心”が育まれている

例えば…、

かけっこをする時、先生たちは園児に向けて「かけっこだよー!これは“頑張る心”かな?」

かけっこが始まると「走っているお友達がいるよ!“応援する心”が必要かな?」

苦手なニンジンを食べられたお友達がいたときは「“我慢する心”と“頑張る心”だ!」

「とにかく、(園児たちには)言い続けています」と笑う藤田園長。

給食をほおばる園児。苦手なものを食べるときは、”頑張る心”と”我慢する心”が必要

創立当初から変わらない想いを、こんなカタチで受け継いでいる。

“ちょっといいこと”でいいんです

「“1円でも多く稼ぐために”ではなく、“誰かが喜んでくれるように”を基準にして考えられるようになってほしい」と語る藤田園長。誰かに喜んでもらうために、大きなことをする必要はない。「“ちょっといいこと”でいいんです」という。

登園時に泣いてしまう園児。成長の第一歩

幼稚園に入園する前、子どもたちは誰かにしてもらったことに“喜び”や“楽しさ”を感じて生きている。

お母さんにミルクを飲ませてもらい、

お父さんに遊園地へ連れて行ってもらい、

おじいちゃんにおもちゃを買ってもらい、

おばあちゃんにはお菓子を買ってもらったかもしれない。

しかし幼稚園に入園して、家族以外の誰かと触れ合うことにより、“してもらう”ばかりの関係は希少になる。

泣いてしまったお友達を抱きしめる園児

そこで園児たちは

誰かのために何かをする側となり、

「ありがとう」と言ってもらう経験をする。

「ありがとう」を、なんだか嬉しいと感じる。

お友達の誕生日を祝う園児たち

その“なんだか嬉しい”を積み重ね、誰かが喜ぶことに自分の“喜び”や“楽しさ”を感じるようになってほしいと、藤田園長は優しく語る。

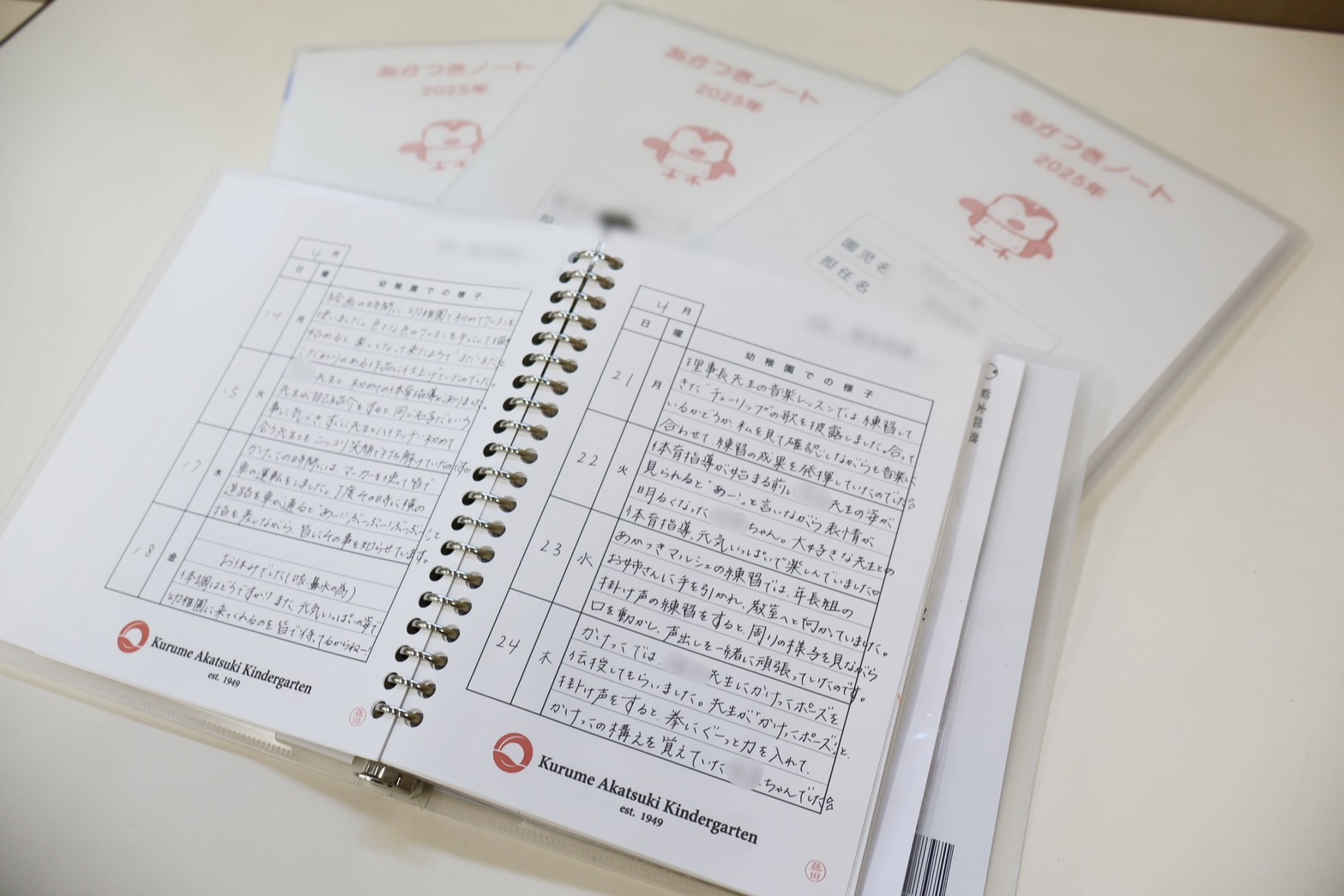

愛された証をつづる“あかつきノート”

久留米あかつき幼稚園の取り組みの一つに1985年から続く“あかつきノート”というものがある。

あかつきノート

このノートは先生と園児の保護者が、短い文章で子どもの様子を伝えあう交換日記のようなもの。園児1人につき、毎年1冊のノートが準備され、先生たちは毎日20名ほどの園児のノートに、幼稚園での様子を4行程度で記録する。一方で、保護者は家庭での我が子の様子を2週間に一度のタイミングで記録する。

藤田園長はこの“あかつきノート”を「その子の今をつづったノート。それは5年後、10年後、子どもたちが愛された証の1冊となり、かけがえのない宝物になる」と説明する。

同園の卒園児でもある藤田園長も、“マイ・あかつきノート”保持者。

今でもたまに見返すことがあると言い、「『友達と喧嘩して泣いていました』とか『給食をなかなか食べてくれませんでした』とか当時の様子が、リアルに書いてありましたよ」とはにかむ姿が印象的だった。

さらに、保護者からのコメント欄には、当時30歳前後だった両親の子育てを経て感じた喜びや悩みが記されていた。「想いを持って向き合ってくれていたんだなぁと、改めて実感できるひと時だった」と、藤田園長。

園児だった藤田園長は、当時の両親よりも10歳ほど多く歳を重ねた。「私が今、40歳を過ぎて手に取るノートには、時間の流れ以上の重みを感じる気がする」と話していた。それもそのはず。そのノートには藤田園長が覚えていない数々の思い出と、両親の想いがつまっているのだから。

“あかつきノート”は園児や保護者だけでなく、先生や園にとっても重要なものだ。

藤田園長はこう言う。「『子どもたち1人1人を大切にする』とよく言いますが、その根拠を示さなければいけない。久留米あかつき幼稚園の根拠は“あかつきノート”というわけです」と。

先生たちは毎日、担任を務めるクラスの園児全員の様子をあかつきノートに記していく。

あかつきノートを書く先生の姿

1人分のノートを書く時間を3分と考えても、

3分×約20名分=“約1時間”

と、なかなか骨の折れる業務である。

藤田園長も、この取り組みについて「働き方改革などが進む今の時代に、逆行した取り組みだと思う」と、苦笑いしつつも、「これがなくなったら、うち(久留米あかつき幼稚園)じゃない」と言い切る。“あかつきノート”があることをきっかけとして、先生たちは子どもたちを気にかける。もしも、無意識に1日を過ごしてしまい、園児を見ていなければ、園児と触れ合っていなければ、ノートの3~4行を埋めることすらできないのだ。

園児と遊ぶ先生

それでは“子どもたちを大切にしている”とは言い切れない。

手書きでつづられた先生や両親からのメッセージは、卒園児たちがいつか何かに迷い、困ったとき、心の支えとなり、そっと励ましてくれるプレゼントとなる。

そんな歴史ある“あかつきノート”にも藤田園長に代替わりしてからリニューアルした点がある。

「園児も書き手に加わること」

園児の書いた絵

現在の“あかつきノート”には、園児の手書きの文字や絵が描かれているページもある。

何年後か分からないある日、卒園児たちが“あかつきノート”のページをめくった時、懐かしさと一緒に、先生や両親から注がれた愛と、自分の成長を感じられるように。

“フリー”で発揮!先生のカラー!

久留米あかつき幼稚園では幼稚園には珍しい、“時間割”を設定している。園児たちの1日は概ね(25分間の活動+5分間の休憩)×5コマに区切られている。

藤田園長は“時間割”を設定した理由を次のように語る。

“時間割”を作る前、発表会や運動会が近づいてくると、1日中その練習ばかりをする日が多くなっていた。しかし、それは「こちらの都合」。「久留米あかつき幼稚園では、あらゆる機会の提供をすると謳っているにもかかわらず、していないことになってしまう」

体操をする園児たち

そもそも、幼稚園でしたいことは園児によって様々で、好きなこともそれぞれ違う。

「したいことができない!」とか、「運動は苦手なのに、今日も1日か…」とか、“こっちの都合”で園児たちの楽しみを奪ってはいけない。「だから、うち(久留米あかつき幼稚園)では、発表会の前でも体育の時間をとるし、運動会の前でも音楽の時間をとりますよ」と、藤田園長は優しい笑みを浮かべた。

そんな時間割には“FREE”の時間が週に2、3回、用意されている。活動はクラスごとに異なり、内容は「先生たちが今やってみたいこと、挑戦したいことをやってみて!」と、各クラスの担任にお任せしているそう。

園児と同じ帽子をかぶって見せる先生

過去には、学生時代に作りためていた園児用の手作りおもちゃを使って遊ぶ時間にした先生や

園の近くにある公園で見つけられる限りの植物を探す活動をした先生などもいたという。

公園で遊ぶ園児

活動内容に悩み、藤田園長に相談しに来る先生もいるというが、「例えば…」という話はしないように心がけている。

「私が例をあげれば、(内容は)それになってしまう。“FREE”は先生のカラーが見える時間ですから」と、話していた。

一人前までのスゴロク

「3年間で1人前になりましょう」

4月1日、新しく園に就職した先生たちにかけられる言葉。久留米あかつき幼稚園の一人前とは「自分のことができて、部下や後輩のことも気にかけることができる状態」を指す。

藤田園長が、このような言葉をかけるようになったのは新人の先生たちとの歩調を合わせるためという。

例えば、「この子はできる!」と思って、仕事を振りすぎてしまわないように。

例えば、「まだ慣れていないだろう」と思って、仕事を任せず、成長の機会を奪ってしまわないように。

歩調のチューニングは学期毎の“スゴロク”で確認する。藤田園長との1対1の面談で出される紙には、1~10までの数字が書かれたマスが並んでいる。

「10を一人前としたとき、先生は今どこにいる?」

藤田園長が聞く。

先生と話す藤田園長

若手の先生の中には、前に答えた数字よりも、手前の数字を答える先生もいる。藤田園長は「一人前の全体像の見え方が変わったのでしょう」と、その先生の成長を認める。

ベテランの先生との面談でも、“スゴロク”は必須アイテムだ。

「私は15ですね!」と存在しないマスの数字を答える先生に、

「10年先生をやっていて、15じゃ少なくない?」と、

いたずらに言う藤田園長。先生たちとの信頼関係が強固であることが窺える。

しかし、この取り組みには早期離職の防止という、もう一つの狙いもある。

藤田園長は、久留米あかつき幼稚園で早期の離職が相次いだ過去を振り返り、「“今”だけを見ていると、大変だし、しんどいし、辛いし、と思ってしまうこともある。一度ネガティブな思考になってしまった先生を、励ますことは難しい」という。

園児たちに指導する先生

3年間で10マス進むことが目標の“スゴロク”で少し先にいる先生たちの姿を見て、「自分もあんなふうになれるかもしれない!」と前を向くきっかけになればと願っている。

憧れはバリキャリサラリーマン

祖父の代から続く家業である久留米あかつき幼稚園。藤田園長は「いつかは、やらなければならないと思いつつも、『幼稚園を継ぎたい』と思ったことはなかった」と本音をこぼす。

園児を迎える藤田園長

そんな気持ちの発端は藤田園長の幼少期にさかのぼる。当時、藤田園長の“父親の仕事”に対するイメージは、国民的アニメ「サザエさん」に登場するような波平さんやマスオさんのように、スーツを来て、満員電車に揺られ、オフィスに通勤する、いわゆる“サラリーマン”だった。

しかし、自身の父親はというと、チノパンにポロシャツというラフな服装で、幼稚園に通勤し、ギターを弾いて歌っている。

「受け入れられなかったんだと思う」と吐露する。

そんな気持ちを抱いていた藤田園長は大学卒業後、体操教室の指導員を2年間勤めた。北は宮城、南は大阪まで、各地の幼稚園や保育園をめぐり園児に体操を教えていたという。

そんな中で出会った父親以外の園長先生たちの姿に衝撃を受けたという藤田園長。「それまで園長になるということは、父親のようにしなければいけないと思い、枠を狭めていた。様々な“園長のモデル”を知ることで、枠の幅が広がり、もしかすると自分も存在できるのではないかと背中を押された」と、振り返る。

幼稚園業界に新しい風を常に送り込んできた父親に変わり、園長を務めることには、大きなプレッシャーもあった。

先生と笑顔を浮かべて話す藤田園長

しかし、「父と同じことをしても、父以上にはできない。真似しようとは思えないし、思わなかった」という藤田園長は今、「できること、やれることは全部やる!」と意気込み、久留米あかつき幼稚園に新しい風を吹き込み続けている。

自分なりのやり方を見つけ、実践している藤田園長は“個性”についてこう語る。「『個性を出せ!』と言われる環境よりも、個性が出ちゃう環境が良い。ついつい出てしまう、その人なりのカラーや個性がフォーカスされるような職場にしていきたい」